हमारा समाज कई तरह के लोगों, परंपराओं और सोच से मिलकर बना है। समय के साथ-साथ समाज में कई बुरी आदतें, गलत विचार और अन्यायपूर्ण परंपराएँ आ गई हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम समाज में सुधार करें। इस लेख में हम जानेंगे कि समाज सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं और हम सब इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं।

समाज सुधार का महत्व

समाज सुधार का महत्व कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। सबसे पहले, यह समाज के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज वह है जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अनुकूल माहौल देता है। समाज सुधार के उपाय जैसे कि शिक्षा का प्रसार, सामाजिक समानता, और जन जागरूकता, समाज को समर्पित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जब व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है, तो वे अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाने में सहायक होते हैं।

दूसरे, समाज सुधार से जनता की जीवन स्तर में सुधार आता है। आर्थिक असमानता, जातिवाद, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को हल करने के लिए, समाज सुधार के उपाय आवश्यक हैं। ये उपाय न केवल लोगों के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे समाज के विभिन्न तबकों के बीच सहयोग और सहिष्णुता को भी बढ़ावा देते हैं। जब समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना होती है, तो विकास की गति भी तेज होती है।

अंत में, समाज सुधार का महत्व सामाजिक न्याय की स्थापना में भी निहित है। जब सब वर्गों और समुदायों को समान अवसर दिए जाते हैं, तब समाज में संतुलन और सद्भाव बनता है। सुधार के ये उपाय न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए बल्कि समग्र समाज के विकास के लिए भी अनिवार्य हैं। इसलिए, समाज सुधार की प्रक्रिया को केवल एक आवश्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी समझा जाना चाहिए।

समाज सुधार के मौलिक तत्व

समाज सुधार के उपाय में कुछ मौलिक तत्व शामिल होते हैं जो एक स्वस्थ और समावेशी समाज की दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक हैं। इनमें शिक्षा, समानता, न्याय, और सामाजिक जागरूकता प्रमुख हैं। ये तत्व न केवल समाज के विकास में सहायक होते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी वर्गों के लोग समान अवसर प्राप्त करें।

शिक्षा समाज सुधार के उपायों की नींव है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और सोचने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने से विभिन्न सामाजिक वर्गों में ज्ञान और संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता में कमी आती है। यही नहीं, शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है, जिसके परिणामस्वरूप वे एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक बनते हैं।

समानता एक और महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलने पर ही समाज में संतुलन उत्पन्न हो सकता है। भेदभाव, जातिवाद, और लिंगभेद जैसी बुराइयों का अंत समानता के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा और उन्हें समान नौकरी के अवसर प्रदान करना समाज सुधार के उपाय में योगदान देता है।

न्याय भी समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय हो रहा है, तब वे अधिक सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। न्यायपालिका और विधायी संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए ताकि सभी को सही और उचित संरक्षण प्राप्त हो सके।

अंत में, सामाजिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और समाज में सुधार के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक जागरूक समाज परिवर्तनों में तेजी ला सकता है, जिससे समाज सुधार के उपाय प्रभावी बन सकें।

शिक्षा और समाज सुधार

शिक्षा का समाज सुधार में योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित समाज न केवल अपने सदस्यों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और गरिमा की स्थापना में भी सहायक होता है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को अधिक समझने में सक्षम होते हैं। इससे समाज में समरसता और समानता का विकास होता है, जो समाज सुधार के उपायों के लिए आवश्यक है।

शिक्षा से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, जिससे वह अपने आसपास की समस्याओं को पहचानता है और उन्हें सुलझाने की दिशा में कदम उठाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम होता है और सामूहिक रूप से बदलाव की दिशा में योगदान कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने विकास के लिए प्रयासरत रहता है, बल्कि वह अपने समुदाय के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। ऐसे लोग समाज में नेतृत्व करते हैं और नए विचारों तथा दृष्टिकोणों का संचार करते हैं, जो समाज सुधार के उपायों को प्रोत्साहित करते हैं।

इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि यह समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा का विस्तार करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा का बेहतर अवसर विकास को तेजी से गति देता है। जब पूरे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता है, तो यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक और संस्कृति के उत्थान में भी मददगार होता है।

सामाजिक जागरूकता के उपाय

समाज सुधार के उपायों में सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान, सेमिनार, और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से समाज के उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, बाल विवाह, जातिवाद, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे जागरूकता के लिए प्राथमिकता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

इसके लिए, विभिन्न संस्थान और संगठनों के सहयोग से अभियान आयोजित किए जाते हैं। इन अभियानों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर फोकस किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक जानकारी पहुँचाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही, समुदाय के लोगों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सेमिनार और कार्यशालाएँ भी जागरूकता बढ़ाने के प्रभावी उपाय हैं। इन सेमिनारों में विशेषज्ञ और अनुभवी वक्ता अपनी जानकारी साझा करते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदाय के सदस्यों को समस्याओं का सामना करने और समाधान ढूंढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एक जिम्मेदारी का अहसास होता है और लोग सामूहिक रूप से बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाते हैं।

अंततः, सामाजिक जागरूकता के उपाय समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक कुंजी हैं। जब लोग जागरूक होते हैं, तो वे समाज सुधार के उपायों को समझने और उन्हें अपनाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

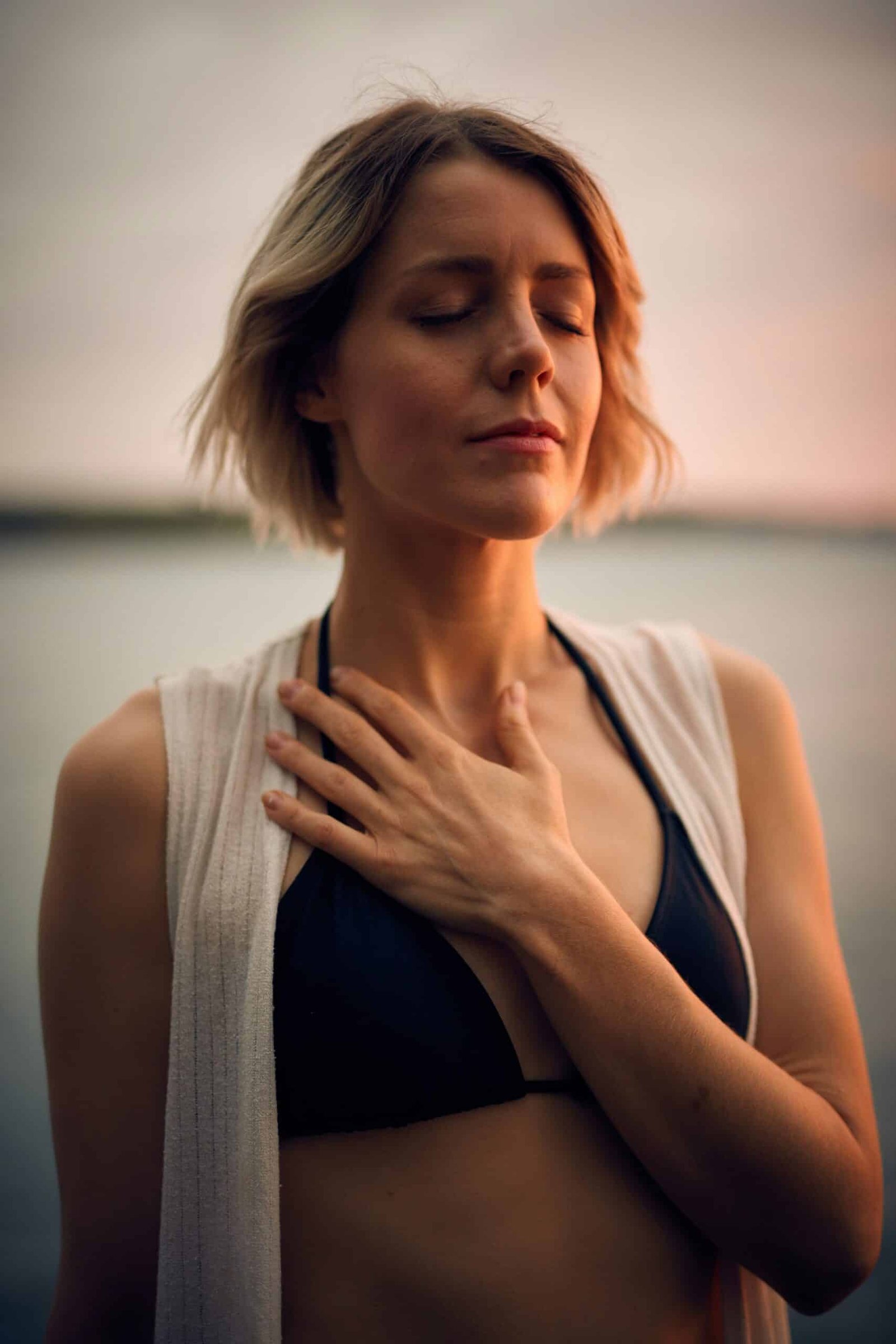

महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं के सशक्तिकरण के उपायों को समझना न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करना है, बल्कि एक समावेशी और विकसित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तब वे अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जैसे शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और करियर विकास के अवसर।

शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे उनके सामाजिक स्थिति में सुधार होता है, जो समाज सुधार के उपायों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उन नकारात्मक परंपराओं और रिवाजों को भी चुनौती देता है जो महिलाओं की प्रगति में बाधा डालते हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित प्रबंधन महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाएं महिलाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार, उनका स्वास्थ्य न केवल उनके लिए, बल्कि समग्र रूप से समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है।

करियर विकास के अवसर भी अत्यंत आवश्यक हैं। महिलाओं को नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि वे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ाती हैं। जब महिलाएं समाज के हर सेक्टर में सक्रिय रूप से शामिल होती हैं, तो यह अंततः समाज सुधार के उपायों को एक नई दिशा देता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके अधिकारों की बात है, बल्कि यह समाज के हर सदस्य के लिए लाभकारी है। इस दिशा में उठाए गए कदम समाज की बुनियाद को मजबूत बनाते हैं और विकास की ओर अग्रसर करते हैं।

जातिवाद और सामाजिक विभाजन का समाधान

जातिवाद और सामाजिक विभाजन भारत की सामाजिक संरचना में एक गहन समस्या बने हुए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज की एकता और समरसता को भी बाधित करते हैं। समाज सुधार के उपाय के तहत, यह अनिवार्य है कि हम जातिवाद के मूल कारणों की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में अग्रसर हों।

इस समस्या का पहला कदम शिक्षा है। एक जागरूक समाज ही जातिवाद को दूर करने में सक्षम है। विद्यालयों और कॉलेजों में समग्र शिक्षा, जिसमें विविधता और समानता का पाठ पढ़ाया जाए, जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। विशेषकर युवा पीढ़ी को सही दिशा में शिक्षित करना आवश्यक है, ताकि वे अन्य जातियों के प्रति पूर्वाग्रह को त्याग सकें।

अभी एक और महत्वपूर्ण पहल है समरसता के कार्यक्रमों का आयोजन। विभिन्न जातियों के लोग सांस्कृतिक उत्सवों, खेल प्रतियोगिताओं और सामुदायिक गतिविधियों में एकत्रित हो सकते हैं। इससे आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम न केवल एकता को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि एक सकारात्मक संवाद को भी जन्म देते हैं।

सरकार को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से समाज सुधार के उपायों को लागू करना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए, जातिवाद के खिलाफ सख्त कानूनों की आवश्यकता है, जो भेदभाव को रोकने के लिए प्रभावी हों। इस प्रकार, जातिवाद और सामाजिक विभाजन का समाधान केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों और नीति निर्माण द्वारा भी संभव है।

सरकारी नीतियाँ और समाज सुधार

सरकारें समाज में सुधार लाने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू करती हैं, जो समाज सुधार के उपायों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह नीतियाँ अक्सर सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और सशक्तिकरण के क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और महिला सशक्तिकरण योजनाएँ शामिल हैं। ये योजनाएँ समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिए बनायी गई हैं।

समाज सुधार के उपाय के तहत, सरकारी नीतियों का पहला लक्ष्य समाज में असमानताओं को कम करना और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना होता है। इसके लिए, सरकार द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक कल्याण परियोजनाएँ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित होती हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है, जो सामाजिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभाव समाज पर सकारात्मक रूप से देखा गया है। समाज सुधार के उपायों के चलते, आम जनता में जागरूकता बढ़ी है और लोगों ने अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझा है। हालाँकि, चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक दुरुपयोग और धन के असमान वितरण जैसी समस्याएँ इन नीतियों के प्रभाव को कमजोर कर सकती हैं। इस प्रकार, सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।

संघर्ष और चुनौतियाँ

समाज सुधार के उपायों को लागू करने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण चुनौतीयाँ और संघर्ष आते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक ऐसे होते हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक मुख्य चुनौती यह है कि समाज में उच्च स्तर पर विद्यमान प्राचीन रिवाज और परंपराएँ अक्सर सुधारों को रोकती हैं। ऐसे मामलों में, समाज सुधार की आवश्यकता का एहसास होने के बावजूद, पुरानी मान्यताएँ और धारणाएँ इसे कठिन बना देती हैं।

अक्सर सामाजिक असमानता भी एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है। जब किसी समाज में कुछ वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो वे समाज सुधार के उपायों का विरोध करते हैं। ऐसे में, उन वर्गों के लिए अपने अधिकारों को छोड़ना या बदलाव स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाज में धारणाओं और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की आवश्यकता होती है ताकि एक समान और समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक अस्थिरता भी सुधार प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है। जब राजनीतिक ढाँचे में परिवर्तन या विभाजन होते हैं, तब कई बार सामाजिक सुधार योजनाएँ और परियोजनाएँ भी प्रभावित होती हैं। अगर सरकारें समाज सुधार के उपायों को प्रोत्साहित नहीं करती हैं, तो ऐसे सुधार धीमे हो जाते हैं। इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एक मजबूत नागरिक समाज और सक्रिय नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, लोगों को एकजुट होकर न केवल सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए बल्कि उन बाधाओं को भी पहचानना चाहिए जो समाज सुधार के उपायों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भविष्य की दिशा और सुझाव

समाज सुधार के उपायों के संदर्भ में, भविष्य की दिशा का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज में सुधार लाने के लिए अनेक संभावित कदम उठाए जा सकते हैं, जो उसकी संरचना और कारगरता को बदल सकते हैं। सबसे पहले, शिक्षा का स्तर बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षा ऐसे मूलभूत उपायों में से एक है, जो समाज को जागरूक और सक्षम बनाता है। इसके द्वारा एक नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण की प्राप्ति संभव हो सकती है, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

दूसरा, तकनीकी समावेशिता को बढ़ावा देना जरूरी है। डिजिटल युग में, तकनीक जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल एप्लिकेशन का सही उपयोग करके, समाज के लोगों को नई संभावनाएं दी जा सकती हैं। इनमें से अनेक उपाय रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण में सुधार ला सकते हैं। इस तकनीकी विकास से समाज के निचले स्तर पर मौजूद लोगों के जीवन में भी सुधार हो सकता है।

एक और महत्वपूर्ण कदम है वित्तीय समावेशिता की दिशा में कार्य करना। समाज सुधार के उपायों में यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाए। इस दिशा में गरीब और मेहनतकश वर्ग को उचित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करना, और संवेदनशील कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल हो सकता है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि समाज में आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

अंततः, सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना और सभी वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाना भी आवश्यक है। इसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेदों को कम किया जा सकता है, जिससे समाज में एकता की भावना पैदा हो। इस प्रकार के उपायों को अपनाकर, समाज सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सकेगा।