नियोजन की परिभाषा को समझना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत जरूरी है। बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि हम पहले से सोच-विचार कर सही दिशा में कदम उठाएं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

नियोजन की परिभाषा क्या है?

नियोजन की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य या गतिविधि को सुसंगत और लक्षित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। यह एक संगठित दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न लक्ष्यों की पहचान, संसाधनों का प्रबंधन और समय की उचित बाध्यता का ध्यान रखा जाता है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी गतिविधियाँ एक सुविचारित और संगठित तरीके से संचालित हों। जब हम नियोजन की बात करते हैं, तो यह केवल लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन प्रक्रियाओं और कदमों की सूची भी है, जिनका पालन करके हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

सरल शब्दों में, नियोजन का तात्पर्य है भविष्य की गतिविधियों को पूर्व निर्धारित करना ताकि कार्य की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ सके। यह व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक परियोजनाओं तक, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। एक सक्षम योजना बनाने से सुनिश्चित होता है कि सभी संभावित बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया जा सके, और कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा, नियोजन की परिभाषा में यह भी शामिल होता है कि किस प्रकार उपलब्ध संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार, नियोजन एक व्यापक प्रक्रिया है, जो न केवल उद्देश्य को स्पष्ट करती है, बल्कि उस पर प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक ठोस ढांचा भी प्रदान करती है। चाहे वह काम के संदर्भ में हो या व्यक्तिगत मामलों में, नियोजन हमेशा सफलता की कुंजी बनी रहती है। सही नियोजन से निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और यह निश्चित रूप से किसी भी गतिविधि की सफलता में योगदान करता है。

नियोजन का महत्व

नियोजन की परिभाषा केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है; यह किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए सफल होने की आधारशिला है। सही ढंग से किया गया नियोजन सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य स्पष्ट हों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित रणनीतियाँ विकसित की जाएं। इससे कार्य की दिशा सही दिशा में अग्रसर होती है और बेवजह की विलम्बता से बचा जा सकता है। जब व्यक्ति या संगठन अपने लक्ष्यों को पहले से निर्धारित कर लेते हैं, तो यह उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करने में मदद करता है।

नियोजन केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों और पेशेवर उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों के सदुपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक कुशल योजना बनाकर, व्यक्ति या संगठन अपने समय, वित्तीय साधनों और मानव संसाधनों का प्रभावी लाभ उठा सकता है। इससे कार्य की दक्षता बढ़ती है और परिणामस्वरूप उत्पादकता में सुधार होता है। बिना योजना के कार्य करना अक्सर उद्देश्यहीनता का कारण बनता है और संसाधनों की बर्बादी का जोखिम बढ़ा देता है।

इसके अलावा, नियोजन की प्रक्रिया व्यक्ति और समूहों को भविष्य में संभावित बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब योजनाएँ बनती हैं, तो यह विश्वास पैदा करती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार, नियोजन का महत्व केवल एक रूटीन कार्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सामरिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जो हमें हमारी क्षमताओं को अधिकतम करने की दिशा में आगे बढ़ाता है।

नियोजन के प्रकार

नियोजन की परिभाषा को समझने के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। नियोजन को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें रणनीतिक, तार्किक और आपातकालीन नियोजन शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के नियोजन का एक विशेष उद्देश्य और कार्यप्रणाली होती है।

सबसे पहले, रणनीतिक नियोजन को देखें। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो किसी संगठन या व्यक्ति के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। इसमें उन कार्यों और नीतियों का निर्धारण होता है, जो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। रणनीतिक नियोजन में बाजार के रुझानों, प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य, और संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है, जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित हो सके।

दूसरा, तार्किक नियोजन आता है। यह रणनीतिक योजनाओं को खंडित कर छोटी-छोटी कार्य योजनाओं में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें विशेष समय सीमा और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कार्य आसानी से और दक्षता के साथ पूरे होते हैं। तार्किक नियोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रणनीतिक लक्ष्य व्यवस्थित ढंग से हल किए जा सकें।

अंत में, आपातकालीन नियोजन महत्वपूर्ण होता है। यह आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तैयार करने में मदद करता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान संगठन या व्यक्ति कैसे कार्य करेंगे। आपातकालीन नियोजन में जोखिम प्रबंधन, संसाधनों की पुनःसीमा और आपातकालीन प्रोटोकॉल का विकास शामिल होता है, ताकि संकट की स्थिति में तैयार रहा जा सके।

ये तीन प्रकार के नियोजन, नियोजन की परिभाषा को सुस्पष्ट करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उनका महत्व दर्शाते हैं।

नियोजन की प्रक्रिया

नियोजन की प्रक्रिया एक संगठित और अनुक्रमिक तरीका है, जो किसी भी प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है, जो एक निश्चित कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। सबसे पहले, किसी परियोजना के लिए एक स्पष्ट वाक्यांश बनाना आवश्यक है। यह चरण आमतौर पर उद्देश्य की पहचान पर केंद्रित होता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियोजन की परिभाषा स्पष्ट हो।

दूसरी चरण में, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शामिल है। यह जानकारी एकत्र करने का समय है, जहां बाहरी और आंतरिक कारकों का गहन अध्ययन किया जाता है। यह कदम किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ढांचे को तैयार करता है। आँकड़े, बजट और संसाधनों का अध्ययन इस चरण का अनिवार्य हिस्सा है। इसके बाद, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए विभिन्न विकल्पों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है।

तीसरे चरण में, योजना का विकास करना शामिल होता है, जहां विशिष्ट गतिविधियों, समय सीमाओं और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। यह वह समय होता है जब विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और सबसे उपयुक्त रास्ते का चयन किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन का चौथा चरण है, जिसमें तय की गई रणनीतियों को लागू किया जाता है। यह चरण किसी भी गतिविधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां विचारित रणनीतियां वास्तविकता में परिवर्तित होती हैं।

अंत में, नियोजन की प्रक्रिया का मूल्यांकन और सुधार आवश्यक होता है। इसकी निगरानी करना और परिणामों का विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या नियोजन की परिभाषा पर खरा उतरा गया है। इस चरण का परिणाम भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है।

नियोजन के साधन और तकनीक

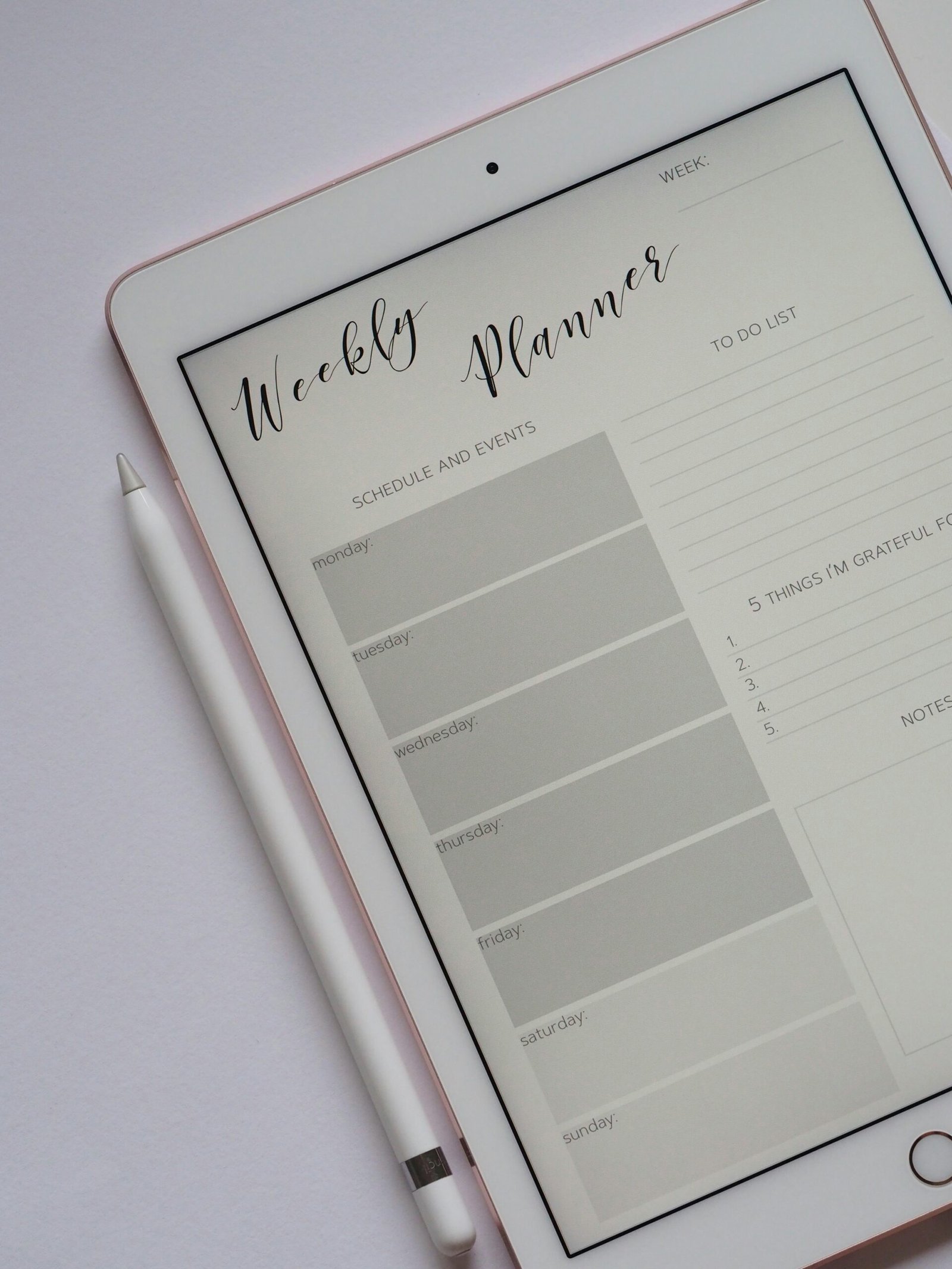

नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न साधन और तकनीकें उपयोग में लाई जाती हैं। ये साधन व्यवस्थापकों और संगठनों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सबसे पहले, उद्देश्य स्पष्ट करना आवश्यक है। जब उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, तो योजना बनाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है। इसके लिए SWOT विश्लेषण (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) एक लोकप्रिय तकनीक है। यह संगठन की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के साथ-साथ संभावनाओं और खतरों की पहचान करने में मदद करता है।

दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है Gantt चार्ट। यह एक दृश्य उपकरण है जो कार्यों की समय सीमा और प्रगति को दर्शाता है। Gantt चार्ट का उपयोग करने से टीम के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट ज्ञान होता है और नियोजन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अलावा, वर्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे Trello और Asana भी नियोजन की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। ये टूल्स कार्यों को प्राथमिकता देने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने में सहायक होते हैं।

एक और साधन है बजटिंग, जो वित्तीय नियोजन का अभिन्न हिस्सा है। बजट के माध्यम से संगठन अपने संसाधनों का सही ढंग से आवंटन कर सकते हैं, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तकनीकी दृष्टि से, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से संगठनों को निर्णय लेने में मदद मिलती है और वे अपने नियोजन को अधिक सटीकता से सुनिश्चित कर पाते हैं।

इस प्रकार, नियोजन की परिभाषा में विभिन्न साधनों और तकनीकों का समावेश इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सरल बनाता है।

व्यवसाय में नियोजन

व्यापार में नियोजन की महत्ता किसी भी संगठन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह व्यवसायों को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है। नियोजन की परिभाषा में न केवल भविष्य की कार्यों की रूपरेखा तैयार करना शामिल होता है, बल्कि संसाधनों के कुशल प्रबंधन और समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों का विश्लेषण भी किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक उत्पादन कंपनी अपने वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस नियोजन प्रक्रिया लागू करती है। इसमें बाजार के रुझानों का अध्ययन करना, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना और उचित उत्पादन स्तर निर्धारित करना शामिल होता है। उचित नियोजन के माध्यम से, कंपनी यह सुनिश्चित कर सकती है कि उत्पादन न केवल ग्राहकों की मांग को पूरा करेगा, बल्कि लागत को भी नियंत्रित करेगा। इससे लाभ में वृद्धि होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

इसी प्रकार, सेवा प्रदाता कंपनियाँ भी नियोजन की परिभाषा का पालन करते हुए अपने सेवा प्रसार की रणनीतियाँ बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक होटल अपने आगंतुकों के अनुभव को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएँ बना सकता है, जैसे कि विशेष ऑफ़र, कार्यक्रमों की योजना बनाना, और ग्राहकों की फीडबैक के अनुसार सेवाओं में सुधार करना। इस प्रकार, व्यापार में नियोजन केवल लक्ष्यों की प्राप्ति का एक उपाय नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों की संतुष्टि और प्रतियोगी लाभ में भी सीधा योगदान देता है।

संक्षेप में, व्यवसायों में प्रभावी नियोजन न केवल उन्हें सुसंगतता प्रदान करता है, बल्कि यह दीर्घकालिक सफलता की ओर भी मार्ग प्रशस्त करता है।

नियोजन में आम चुनौतियाँ

नियोजन की प्रक्रिया विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है, जो कार्य की कुशलता और सफलता को बाधित कर सकती हैं। इनमें से पहली चुनौती है स्पष्टता की कमी। जब खाका या लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की जाती, तब संसाधनों का सही उपयोग करना और समय सीमा का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में, विवेकपूर्ण नियोजन की परिभाषा को समझना आवश्यक है, जो सभी भागीदारों के लिए आसान हो।

दूसरी चुनौती अनिश्चितता है। किसी भी परियोजना में बाहरी और आंतरिक कारकों की अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह विशेष रूप से तब बढ़ जाती है जब घटनाएँ तेजी से बदलती हैं, जैसे बाजार की स्थिति में परिवर्तन या संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव। इस परिस्थिति में, प्रभावशाली नियोजन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अनिश्चितता के प्रभाव को मैनेज किया जा सके।

तीसरी चुनौती तनाव और दबाव का स्तर है। जब समय सीमा अगली होती है या संसाधनों की कमी होती है, तो टीमों पर दबाव बढ़ जाता है। कार्य के इस तनावपूर्ण वातावरण में स्थिरता बनाए रखना और कार्यों की प्राथमिकता तय करना आवश्यक है। उचित नियोजन और समुचित समय प्रबंधन की परिभाषा से इस चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

अंत में, सही मापदंडों का चयन करना और प्रदर्शन को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। परीक्षण और अवसर की कमी का सामना करते समय, न्यूनतम आवश्यकताओं और लक्ष्यों को स्थापित करना व्यावहारिक है। ये सभी चुनौतियां मिलकर नियोजन प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं, लेकिन आवश्यक तकनीकों और दृष्टिकोणों के साथ, इन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।

नियोजन और निर्णय लेने का संबंध

नियोजन और निर्णय लेने का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रभावी नियोजन प्रक्रिया सही निर्णय लेने की नींव रखती है। नियोजन की परिभाषा केवल टास्क को निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को भी समझाती है। जब कोई संगठन या व्यक्ति स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ योजनाएँ बनाता है, तो वह निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ और भी प्रभावी हो जाती हैं।

उचित नियोजन में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन शामिल होता है। जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया एक संरचित रूप ले लेती है जिसमें पहले से बनाई गई योजना का संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय यदि अपने विपणन अभियानों के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करता है, तो इसके बाद आने वाले निर्णय उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक प्रासंगिक और उसे विभिन्न भिन्नताओं से जोड़ने में सक्षम होते हैं।

इन निर्णयों में संभावित खतरे और संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। जब नियोजन की परिभाषा में पहले से जुड़ी जानकारी और पूर्वानुमान शामिल होते हैं, तो निर्णय लेने वालों को यह जानकारी होती है कि वे किन रास्तों को अपनाएँ और कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। इसी प्रकार सही और सुव्यवस्थित योजना तैयार करना एक सुनिश्चित ढंग से अच्छी गुणवत्ता के निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है।

अंततः, यह स्पष्ट है कि नियोजन और निर्णय लेने का संबंध एक गोलाकार प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। एक बेहतर योजना सिर्फ सही निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाती, बल्की यह निर्णयों की सफलता को भी सुनिश्चित करती है। सभी प्रकार के शैक्षिक, व्यक्तिगत, और व्यावसायिक संदर्भों में यह संबंध निहित है और नियोजन का महत्व विशिष्ट रूप से दर्शाता है।

उदाहरणों के साथ नियोजन की परिभाषा को समझना

नियोजन की परिभाषा को वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझना एक प्रभावी विधि है, जो इस संकल्पना की जटिलताओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। जब हम किसी परियोजना या कार्य प्रणाली की योजना बनाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने लक्ष्यों को सही तरीके से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग विकसित करें। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय एक नई उत्पाद लाइन की योजना बना सकता है। यहाँ पर नियोजन की परिभाषा को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि कंपनी कैसे मार्केट रिसर्च करती है, लक्षित ग्राहक समूहों को पहचानती है, और अनिवार्य संसाधनों का आकलन करती है।

एक अन्य उदाहरण स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर का है। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, स्कूलों को यह योजना बनानी होती है कि किस समय विशेष पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। यह नियोजन की परिभाषा का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां स्कूल प्रशासन पाठ्यक्रम, अध्यापकों की आवश्यकताओं, और छात्रों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में विचार करता है। इस प्रक्रिया में समय की सीमाएं, संसाधनों का वितरण, और विभिन्न गतिविधियों का समन्वय शामिल होता है।

व्यक्तिगत जीवन में भी नियोजन की आवश्यकता होती है, जैसे एक परिवार का छुट्टियों की योजना बनाना। जब एक परिवार छुट्टियों के लिए यात्रा की योजना बनाता है, तो उन्हें यात्रा के स्थान, समय, बजट, और गतिविधियों का सही ढंग से नियोजन करना होता है। इस तरह से, नियोजन की परिभाषा को समझना केवल व्यवसाय या शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण इसे दर्शाते हैं कि मजबूत योजनाओं के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है।

लाखो लोगो के जीवन बदलने वाली किताबे पाने के लिए बुक नाम पर टैप कीजिए –

२)