धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो जीवन में सफलता और शांति लाने में मदद करता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो घबराने या जल्दी निर्णय लेने के बजाय धैर्य रखना जरूरी होता है। धैर्य हमें आत्म-नियंत्रण और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता करता है। कई बार हम छोटे-छोटे प्रयासों के तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए सही समय होता है। धैर्य के बिना हम निराश हो सकते हैं और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए, धैर्यवान बनने के लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना, ध्यान (मेडिटेशन) करना और जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इस ब्लॉग पोस्ट में धैर्य के महत्व, इसके लाभ, और धैर्य विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की गई है।

धैर्य क्या है?

धैर्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसे अनेक प्रवृत्तियों और भावनाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक माना जाता है। सामान्यतः इसे किसी स्थिति में समय के साथ ठहरने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करने तक सीमित नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण या कठिनाई भरे समय का सामना करते हैं, तब धैर्य हमें प्रगति के लिए सुसंगत और शांत रखने का काम करता है।

धैर्य की विशेषताएँ इसे एक मूल्यवान गुण बनाती हैं। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता लाते हैं। यह हमें हमारी समस्याओं का सामना करने और उनके समाधान ढूंढने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने करियर में प्रगति करने में समय लग रहा है, तो धैर्य उसे उस अवधि के दौरान लगातार प्रयास करने और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, धैर्य का महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी नजर आता है। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनने और उनकी कठिनाइयों को समझने में सक्षम बनाता है। धैर्य रखने से हम रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकते हैं और कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सहिष्णु बन सकते हैं। इसलिए, यह कहना तर्कसंगत होगा कि धैर्य हमारी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है।

धैर्यवान होने के लाभ

धैर्यवान होना एक विशेष गुण है जिसे विकसित करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, धैर्यवान व्यक्ति तात्कालिक प्रतिक्रिया करने की बजाय संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह व्यवहार उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, जो कि व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लाभकारी होता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता जीवन की कई चुनौतियों का सामना करने में सहायक होती है।

इसके अलावा, धैर्यवान लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक स्थायी होते हैं। जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो वे न केवल संघर्ष करने, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में सक्षम होते हैं। धैर्य का यह गुण उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत बनाता है। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति अधिक स्थिर रहती है। इससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं।

धैर्यवान होना केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक गुण भी है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित रख सकते हैं, जिसे अंततः उनकी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे अधिक सहानुभूति दिखाते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके सामाजिक दायरे में भी सुधार होता है। इस तरह, धैर्यवान व्यक्ति अधिक संतुलित और सम्पूर्ण जीवन जीने की क्षमता रखते हैं।

धैर्य विकसित करने के तरीके

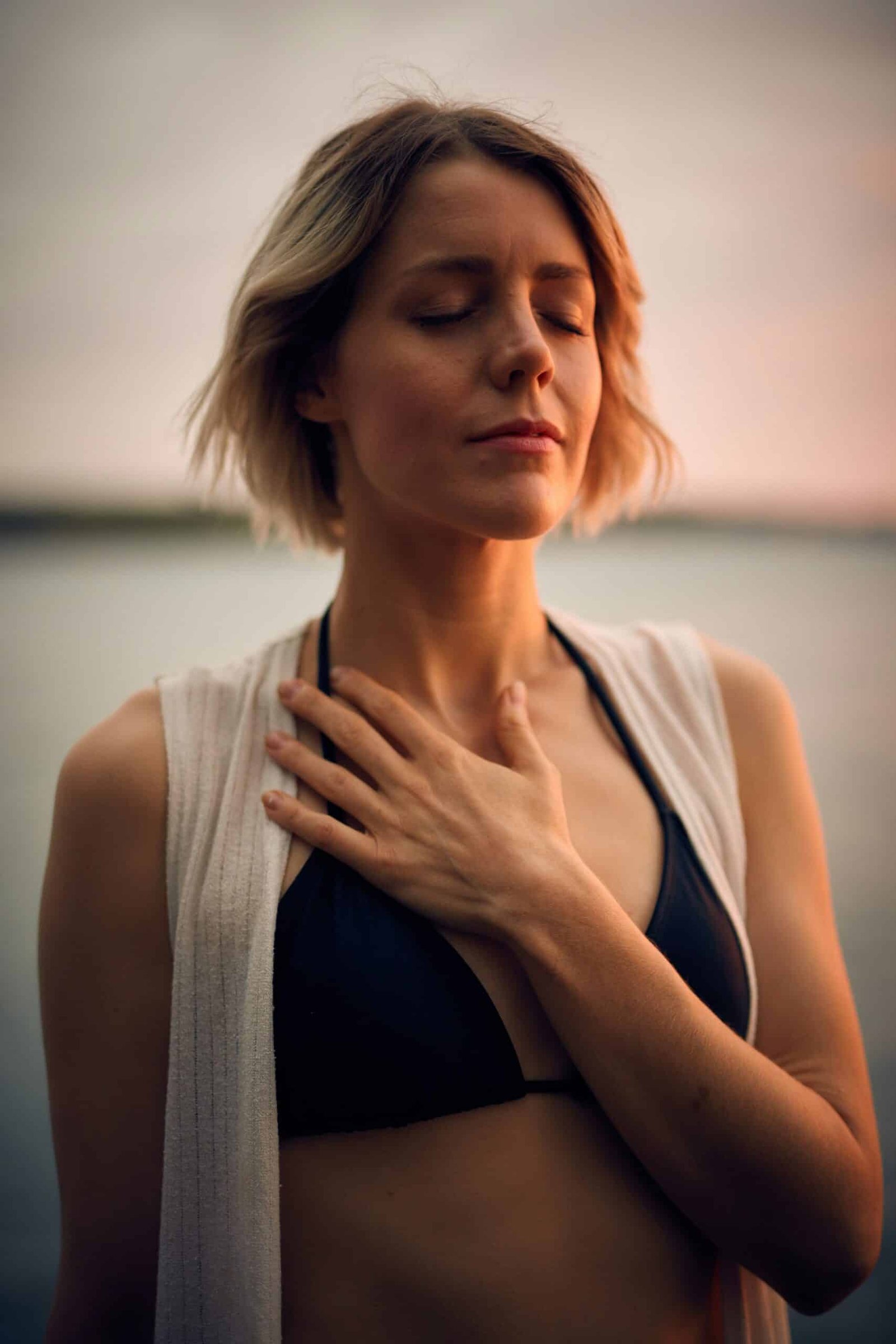

धैर्य विकसित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इसे विकसित करने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें ध्यान, योग और समय प्रबंधन प्रमुख हैं। सबसे पहले, ध्यान का अभ्यास करने से न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है। नियमित ध्यान से मन को शांत करने और धैर्य का विकास करने में सहायता मिलती है।

इसके बाद, योग भी धैर्य विकसित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। योग की विभिन्न शैलियाँ, जैसे प्रमाणिकता, सुख और स्थिरता को बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकता है। योग के आसनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करना संभव है, जो अंततः धैर्य को मजबूत करने में सहायक होता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है समय प्रबंधन। एक संगठित जीवन और समय का सही ढंग से प्रबंधन करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से पहचानते हैं और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूरा करते हैं, तो तनाव कम होता है और धैर्य अधिक विकसित होता है। इससे हमारे कार्यों में निरंतरता बनी रहती है, और असहिष्णुता कम होती है।

आखिरकार, ये सभी तरीके—ध्यान, योग और समय प्रबंधन—व्यक्तिगत धैर्य को विकसित करने में मदद करते हैं। जब हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं, तो समस्याओं का सामना करते समय हमारी मानसिकता अधिक स्थिर और धैर्यवान बनती है।

धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान

धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन की जटिलताओं और समस्याओं का सामना करने में सहायता करता है। जब हम किसी संकट या चुनौती का सामना करते हैं, तो धैर्य रखने से हम अधिक तंत्रिका से मुक्त और लगे हुए निर्णय ले सकते हैं। यह एक मानसिक स्थिति है जो सकारात्मकता और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश में होता है और सभी संभावनों में निराशा महसूस करता है, तो धैर्य रखकर वह अपने काम के क्षेत्र में बेहतर अवसरों की तलाश कर सकता है। जबकि जल्दी में निर्णय लेना समस्याओं को बढ़ा सकता है, धैर्य से सोचने की प्रक्रिया में गहराई लाने और उचित विकल्प चुनने की स्थिति बनती है।

इसके अलावा, धैर्य हमारे भीतर एक छिपा हुआ आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, जो हमें संकट की स्थिति में स्थिरता प्रदान करता है। जब हम किसी स्थिति का तर्कशीलता से सामना करते हैं, तो हमें बेहतर समाधान खोजने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करते समय छात्रों को धैर्य की आवश्यकता होती है। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो धैर्य रखने से वे समस्या को समझने और उसमें सुधार करने में सक्षम हो जाते हैं। जब वे अपेक्षित परिणाम नहीं देखते हैं, तो धैर्य उनकी प्रेरणा को बनाए रखता है।

धैर्य और संयम का अभ्यास हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम सही फैसले लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जीवन में अनेक चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने से हम समस्याओं का प्रभावी समाधान ढूंढ सकते हैं। ऐसे में धैर्य का गुण न केवल हमारी समग्र प्रगति को सुनिश्चित करता है, बल्कि हमें संकट के समय अधिक स्पष्टता से सोचने में भी सहायता करता है।

धैर्यवान बनने के लिए मानसिक अभ्यास

धैर्यवान बनने की प्रक्रिया में मानसिक अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक सोच सबसे पहले आता है। यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों में सकारात्मकता को शामिल करें। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो मुश्किल समय में भी हम सहनशक्ति बनाए रख सकते हैं। यह मन को स्थिर और तृप्त रखने में मदद करता है, जिससे धैर्यवान बनने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

इसके साथ ही, आत्म-नियंत्रण भी एक आवश्यक तत्व है। आत्म-नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना। जब हम अपने आवेगों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम धैर्य के साथ विचार करने का समय पाते हैं। यह हमें थकान और निराशा के समय में भी स्थिर रहने में सहायता करता है। आत्म-नियंत्रण के द्वारा, हम किसी भी परिस्थिति में विचारपूर्वक और समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

क्रिया के पीछे के मनोविज्ञान को समझना भी धैर्यवान बनने के लिए आवश्यक है। हमारे मन में जो विचार और भावनाएँ चल रही हैं, वे हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसे समझना जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं और उनके कारणों को पहचानते हैं, तो हम स्थिति को बेहतर समझ सकने में सक्षम होते हैं। इससे हमें धैर्यपूर्वक विचार करने और उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। समर्पित मानसिक अभ्यासों के माध्यम से, हम धीरे-धीरे धैर्यवान बनने का सफर तय कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी।

धैर्य को बढ़ाने के लिए किताबें और संसाधन

धैर्यवान बनने की प्रक्रिया में कुछ विशेष किताबें और संसाधन अत्यंत सहायक साबित हो सकते हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जिससे धैर्य विकसित करने में मदद मिलती है। यहाँ कुछ प्रमुख किताबों और संसाधनों का विवरण दिया गया है जो इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

एक उत्कृष्ट पुस्तक “धैर्य का अभ्यास” है, जिसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित लिखा गया है। यह पुस्तक पाठकों को सिखाती है कि कैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिर रहना और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना संभव है। लेखक ने सरल और प्रभावी तरीके ارائه किए हैं, जो पाठकों को अपने धैर्य को बढ़ाने में मदद करते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक “इमोशनल इंटेलिजेंस” है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें समझना धैर्य विकसित करने में आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। यह पुस्तक व्यक्तियों को उनकी भावनाओं के प्रति जागरूक कराती है और संघर्ष के समय धैर्य बनाए रखने पर जोर देती है।

इसके अलावा, “स्ट्रेस और धैर्य” नामक एक टिप्स-आधारित संसाधन भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें तनाव को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने की विधियों का वर्णन है, जो व्यक्ति को धैर्यवान बनाए रखने में मदद करती हैं।

अंत में, वेबसाइटों और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग भी धैर्य विकसित करने में लाभकारी हो सकता है। विभिन्न वीडियो और लेख उपलब्ध हैं जो तनाव प्रबंधन और धैर्य बढ़ाने के अभ्यास पर केंद्रित हैं। इन संसाधनों का नियमित उपयोग व्यक्ति को धैर्यवान बनने में सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है।

धैर्यवान बनने की प्रेरणाएँ

धैर्यवान बनने की प्रेरणाएँ हमें उन सफल व्यक्तियों की कहानियों से मिलती हैं जिन्होंने अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझा और उसे अपनी आदतों में उतारा। ऐसे कई प्रेरणास्रोत हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य आवश्यक है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी के जीवन की ओर ध्यान दें। उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, बल्कि दुनिया भर में एक प्रेरणाश्रोत बना दिया।

विभिन्न क्षेत्रों में नामी व्यक्तियों की कहानियाँ भी हमें धैर्य की शक्ति से अवगत कराती हैं। जैसे, एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में कई बार विफलताओं का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहे। उनकी धैर्य और दृढ़ता ने न केवल उन्हें सफल बनाया, बल्कि तकनीकी दुनिया को भी एक नई दिशा दी। उनकी कहानी यह बताती है कि धैर्य रखने से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

इन प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियाँ दिखाती हैं कि धैर्यवान रहना संभव है। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में इस गुण को अपनाएँ और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहें। धैर्य हमें केवल समस्याओं को सहन करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह हमें उन चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी देता है जो हमें और मजबूत बनाती हैं।

धैर्यवान बनने में आने वाली चुनौतियाँ

धैर्यवान बनने की प्रक्रिया में कई तरह की चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जो व्यक्ति की मानसिकता और स्थिति पर निर्भर करती हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती निरंतरता बनाए रखना है। प्रारंभ में, धैर्यवान बनने के प्रयास में व्यक्ति उत्साहित होता है, लेकिन समय के साथ जब परिणाम नहीं मिलते हैं, तो कई बार वह निराश हो जाता है। यह निराशा अक्सर व्यक्ति के धैर्य को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक सकता है।

दूसरी चुनौती, बाहरी दबावों का सामना करना है। समाज, परिवार, और कार्यस्थल पर अन्य लोगों की अपेक्षाएँ व्यक्ति के धैर्य को चुनौती देती हैं। जब लोग आपकी प्रगति की तुलना अन्य लोगों से करते हैं, तो यह आपको तनाव में डाल सकता है। ऐसे में, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और दूसरों की अपेक्षाओं को अनदेखा करना आवश्यक होता है।

तीसरी चुनौती, आत्म-नियंत्रण की कमी हो सकती है। धैर्यवान बनने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना होता है। जब भी कोई परेशानी आती है, प्रतिक्रिया करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करने के लिए ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करना सहायक हो सकता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, पहला उपाय है आत्म-प्रेरणा। धैर्यवान बनने के लक्ष्य को याद करते रहना और छोटे-छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा, सकारात्मक सोच रखना भी आवश्यक है ताकि हर नकारात्मक स्थिति में व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रख सके। अंत में, समय के साथ धैर्य का विकास संभव है, बस निरंतर प्रयास और सही मानसिकता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

धैर्यवान बनना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि यह हमें गहन मानसिक स्थिरता और संतुलन भी प्रदान करता है। आज के तेजी से बदलते समाज में, जहां तात्कालिक संतोष की अपेक्षा की जाती है, धैर्यशीलता का अभ्यास करना और इसे अपने जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है; यह एक मानसिकता है, जो विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने में हमारी सहायता करती है।

अपने जीवन में धैर्य विकसित करने के लिए, पहले हमें अपने अंदर की सोच और दृष्टिकोन को समझना होगा। धैर्य का अभ्यास करने के लिए, हमें छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और हम अपनी प्रगति पर नजर रख पाते हैं। इसके अतिरिक्त, हमें सकारात्मक सोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण, और आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह सब हमारे धैर्य को बढ़ाने में सहायक होगा।

धैर्यवान बनने की दिशा में उठाए गए कदम न केवल हमें अवसाद और चिंता से राहत प्रदान करते हैं, बल्कि यह हमारे रिश्तों और कार्यों में स्थायित्व भी लाते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं का सामना करने से भागें; बल्कि, यह हमें संयम से और सोच-समझकर उचित निर्णय लेने में मदद करता है। हम धीरे-धीरे उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जहाँ हमें अधिक धैर्य की आवश्यकता है और नियमित अभ्यास करके उन्हें विकसित कर सकते हैं। अंततः, धैर्यवान बनना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन प्रयास हमेशा फलदायी होते हैं।