हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा (Motivation) की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए अंदर से उत्साहित और तैयार होते हैं, तो उसे “अभिप्रेरणा” कहते हैं। लेकिन यह प्रेरणा कैसे काम करती है और इसके पीछे कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं? इस ब्लॉग में हम सरल भाषा में अभिप्रेरणा के सिद्धांत समझेंगे।

अभिप्रेरणा का परिचय

अभिप्रेरणा के सिद्धांत मनोविज्ञान में एक मूलभूत घटक हैं, जो मानव व्यवहार और क्रियाकलापों के पीछे के कारणों को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही गतिविधियों का मूल कारण, जो उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि कैसे और क्यों व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है।

मनोविज्ञान में, अभिप्रेरणा को समझना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में भी उपयोगी है। व्यक्ति की अभिप्रेरणा के स्तर से उसके प्रदर्शन, उत्पादकता और व्यवहार प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रों की अभिप्रेरणा सीधे उनकी एकेडेमिक सफलता से जुड़ी होती है। जिन छात्रों में उच्च अभिप्रेरणा होती है, वे अधिक मेहनत करते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं।

अभिप्रेरणा के सिद्धांत अलग-अलग कारकों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे कि आंतरिक प्रेरणा (जो आंतरिक संतोष से उत्पन्न होती है) और बाह्य प्रेरणा (जो बाहरी पुरस्कार या मान्यता से संबंधित होती है)। इन सिद्धांतों को समझने से हमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की प्रेरणा को किस प्रकार प्रोत्साहित या बाधित किया जा सकता है। वहीं, विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में जैसे व्यवसाय, शिक्षा, खेल आदि में अभिप्रेरणा का निर्णय करना महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल व्यक्तिगत कल्याण सुधरता है, बल्कि यह समाज के विकास में भी योगदान देता है।

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का इतिहास

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का विकास विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है, जिन्होंने समझने की कोशिश की कि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों के पीछे की प्रेरणा क्या होती है। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत और डेस्की और रयान का आत्मनिर्णय सिद्धांत।

एब्राहम मैस्लो ने अपने ‘आवश्यकता के सिद्धांत’ के तहत एक पिरामिड का प्रस्ताव रखा, जिसमें विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं की व्याख्या की गई है। उनकी सिद्धांत में सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएँ जैसे भोजन, पानी, और आश्रय हैं, जिनकी पूर्ति पहले होनी चाहिए। इसके बाद सामाजिक, आत्म-सम्मान, और अंततः आत्म-साक्षात्कार की आवश्यकताएँ आती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार कैसे प्रेरित होता है।

दूसरी ओर, डेस्की और रयान ने आत्मनिर्णय सिद्धांत (Self-Determination Theory) को विकसित किया, जो मानव व्यवहार के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, यह बताता है कि कैसे लोग अपनी योग्यता, स्वायत्तता, और संबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रेरित होते हैं। वे यह मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की इन जरूरतों को पूरा किया जाए, तो उसकी प्रेरणा बढ़ती है, और वह अधिक खुशी और सफलता की प्राप्ति करता है।

इन सिद्धांतों के माध्यम से, अभिप्रेरणा का मनोविज্ঞান में महत्व स्पष्ट होता है। विभिन्न सिद्धांतों के विकास ने अभिप्रेरणा के समझ को काफी गहरा किया है, जिससे व्यक्ति के व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है। आज के समय में, यह सिद्धांत शिक्षण, कार्यस्थल, और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होते हैं।

प्रेरणा के प्रकार

प्रेरणा के सिद्धांत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके विभिन्न प्रकारों का अवलोकन करें। प्रेरणा मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती है: आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा वह है जो व्यक्ति के अपने भीतर से उत्पन्न होती है। यह उस प्रेरणा को दर्शाती है जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और स्वभाव से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत होता है, या अपनी रुचियों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, तो यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा अक्सर आत्म-सम्मान, व्यक्तिगत संतोष और स्व-विकास पर आधारित होती है। इस प्रकार की प्रेरणा व्यक्ति को लंबे समय तक प्रेरित रख सकती है क्योंकि यह उसके व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं से जुड़ी होती है।

दूसरी ओर, बाह्य प्रेरणा वह होती है जो बाहरी तत्वों से आती है, जैसे पुरस्कार, मान्यता, या पुरस्कार। बाह्य प्रेरणा का उपयोग अक्सर कार्यस्थलों या शिक्षा में देखा जाता है, जहाँ व्यक्तियों को अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा या पुरस्कार मिलने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अच्छे अंक हासिल करता है और उसकी सराहना की जाती है, तो वह बाह्य प्रेरणा से प्रेरित है। बाह्य प्रेरणा व्यक्ति को तात्कालिक परिणामों के माध्यम से प्रभावित करती है, लेकिन यह हमेशा दीर्घकालिक प्रेरणा का कारण नहीं बनती।

इन दो प्रकार की प्रेरणाओं का एक साथ संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सके। आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के संयोजन से एक मजबूत और स्थायी प्रेरणा का निर्माण हो सकता है, जो व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और अवसरों का अधिकतम उपयोग करने में मदद करती है।

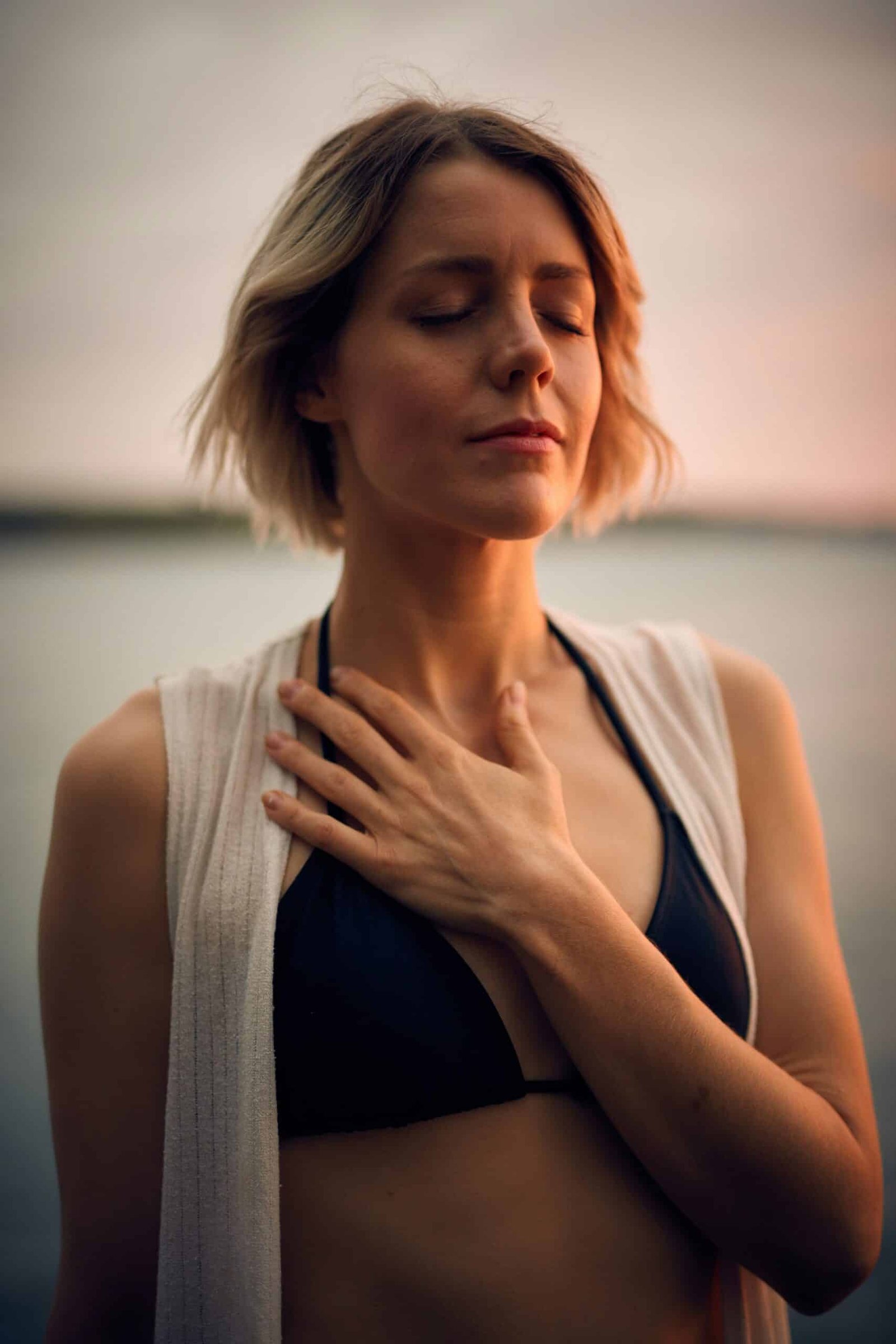

प्रेरणा का मनोविज्ञान

अभिप्रेरणा के सिद्धांत का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर गहरा असर डालती है। प्रेरणा, एक आवश्यक मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। सही प्रकार की प्रेरणा, जैसे आंतरिक प्रेरणा, व्यक्तियों को संबद्धता, आत्म-सम्मान और आत्म-प्राप्ति की भावना को उत्पन्न करती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

दूसरी ओर, नकारात्मक प्रेरणाएँ, जैसे कि डर, दबाव या असुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तत्व व्यक्तियों में तनाव, चिंता, और अवसाद की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रोत्साहन या प्रतिस्पर्धा के दबाव में आता है, तो यह उसकी आत्म-छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आत्म-संदेह और आत्म-मूल्यहीनता। इसलिए, अभिप्रेरणा के प्रभाव को समझना और इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना जरूरी है।

इस संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य और अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बीच का संबंध स्पष्ट है। सही प्रेरणात्मक तत्वों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना, न केवल हमारे व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है, बल्कि हमारे समग्र मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है। इससे न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत उपलब्धियों में वृद्धि होती है, बल्कि सामूहिक जागरूकता और सहयोग भी बढ़ता है।

प्रेरणा के सिद्धांतों का प्रयोग

अभिप्रेरणा के सिद्धांत मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। शिक्षा में, इन सिद्धांतों का उपयोग छात्रों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अध्यापक अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का उपयोग छात्र की व्यक्तिगत रुचियों और लक्ष्यों के साथ पढ़ाई के विषय को जोड़कर बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जब छात्र अपनी रुचि के विषय पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनकी शैक्षणिक सफलताएँ बढ़ती हैं। इस प्रकार, उन्हें अपनी क्षमताओं का एहसास होता है और उन्हें आत्म-प्रेरित होने का अनुभव मिलता है। इस प्रक्रिया में, फीडबैक और स्वायत्तता भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जो छात्र को की जाने वाली मेहनत के प्रति सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं।

व्यवसाय के क्षेत्र में भी, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। प्रबंधन में, कर्मचारियों की प्रेरणा को बढ़ाने के लिए इन सिद्धांतों को समझना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, प्रेरक कार्य वातावरण बनाकर और कर्मचारियों के लिए विकास के अवसर प्रदान कर, कंपनियाँ उच्च कार्य निष्पादन प्राप्त कर सकती हैं। इसमें आंतरिक प्रेरणा का महत्व अत्यधिक होता है, जैसे कि कर्मचारियों को उनकी भूमिका में स्वायत्तता देना और उन्हें अवसर प्रदान करना, जिससे वे अपनी रचनात्मकता और प्रयास का पूरा उपयोग कर सकें।

व्यक्तिगत विकास में भी, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का प्रभाव देखा जा सकता है। लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को स्थापित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्यों की पहचान और उन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक विचार तथा आत्म-प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार, अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक मार्गदर्शक के सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं।

अभिप्रेरणा में बाधाएँ

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिकता और कार्य क्षमता को निर्धारित करता है। हालांकि, कई प्रकार की बाधाएँ हैं जो अभिप्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं डर, असुरक्षा, और आत्म-संदेह। ये मनोवैज्ञानिक तत्व किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं।

डर, विशेष रूप से असफलता का, आमतौर पर व्यक्तियों को उनकी आकांक्षाओं का पीछा करने से रोकता है। जब व्यक्ति किसी कार्य में असफलता का भय अनुभव करता है, तो वह आगे बढ़ने का साहस खो देता है। यह डर उसे नए अवसरों की ओर देखने से रोकेगा या आवश्यक जोखिम उठाने से किनारा करेगा। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो।

असुरक्षा भी एक गंभीर बाधा है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को लेकर संदेह करता है, तो वह सामान्यतः प्रेरणा में कमी महसूस करता है। यह असुरक्षा तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की तुलना में स्वयं को कमतर समझता है। इस संदर्भ में, अपने आत्म-सम्मान को मजबूत करना और अपनी उपलब्धियों को मान्य करना आवश्यक है।

आत्म-संदेह, जो कि डर और असुरक्षा का एक संयोजन हो सकता है, अक्सर व्यक्ति को सफलताओं और अवसरों से दूर रखता है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता है, तो वह नई चुनौतियों का सामना करने से कतराता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आत्म-प्रेरणा और सकारात्मक सोच का विकास आवश्यक है।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी धारणाओं को चुनौती दे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। इस प्रकार, भय, असुरक्षा, और आत्म-संदेह से निपटने के प्रयास से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है।

अभिप्रेरणा का विकास

अभिप्रेरणा का विकास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। इसे बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना है। जब व्यक्ति स्पष्ट, मापने योग्य और सिद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है, तो वह अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकता है। निर्धारित लक्ष्य उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें सक्रिय बनाए रखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे-छोटे लक्ष्य स्थापित करने से एक व्यक्ति की सफलता की संभावना बढ़ जाती है और यह उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।

दूसरा महत्वपूर्ण तरीका सकारात्मक सोच विकसित करना है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सकारात्मक सोच व्यक्ति की मानसिक सेहत और अभिप्रेरणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से, व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करना सरल मानता है और यह बात उन्हें उत्साहित एवं अंतर्जात प्रेरित बनाती है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से चीजों की जांच करता है, तो उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत का एक अभिन्न हिस्सा है।

अंत में, एक सुदृढ़ समर्थन प्रणाली बनाने की आवश्यकता होती है। यह न केवल मित्रों और परिवार से मिलकर बनती है, बल्कि एक पेशेवर नेटवर्क या सामुदायिक समूह से भी जुड़ी हो सकती है। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण में रहने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है और यह पहलू उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। इसलिए, ये तीन टूल्स—गोल बनाना, सकारात्मक सोच और समर्थन प्रणाली—व्यक्ति की अभिप्रेरणा के विकास में अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं।

अंत में: अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का महत्व

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मनोविज्ञान में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये सिद्धांत यह समझने में मदद करते हैं कि मनुष्य किन कारणों से प्रेरित होता है और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे प्रयास करते हैं। इन सिद्धांतों को समझने से हमें यह जानकारी मिलती है कि विभिन्न कारक – जैसे कि सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत – हमारे निर्णयों और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं।

अभिप्रेरणा का मनोविज्ञान उन तंत्रों का अध्ययन करता है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक के रूप में, किसी ग्राहक की प्रेरणा के मूल कारणों की पहचान करना उनके उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

इसके अलावा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत यह समझने में भी मदद करते हैं कि क्यों और कैसे हम अपने लक्ष्यों को स्थापित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि हमारे आंतरिक और बाहरी कारक, जैसे कि स्व-प्रेरणा, आत्म-विश्वास, और संज्ञानात्मक अपत्तियाँ, कार्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए, हम जब अपनी ज़िंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में फैसले लेते हैं, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम अपने निर्णयों को अधिक प्रभावशाली और सटीक बना सकते हैं।

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का ज्ञान केवल थ्योरिटिकल नहीं है; यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भी सहायक है। हम इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करके, चुनौतियों का सामना करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान बना सकते हैं।

संदर्भ और अध्ययन सामग्री

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा का अध्ययन लंबे समय से किया जा रहा है, और इसके लिए कई पुस्तकें, लेख और शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से कुछ प्रासंगिक कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है।

सबसे पहले, “मोटिवेशन: stories, methods, and Applications” शीर्षक वाली पुस्तक को देखकर समझा जा सकता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, “Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic Definitions and New Directions” द्वारा रॉबर्ट ज. वायटन और शार्लोट ए. सी. समरमिल्क का कार्य इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जो आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के सिद्धांतों के अध्ययन में गहराई प्रदान करता है।

अतिरिक्त संसाधनों में, “The Science of Motivation” नामक शोध पत्र भी शामिल है, जो प्रेरणा के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करता है। यह पढ़ना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। साथ ही, “Motivation in Education: Theory, Research, and Applications” पुस्तक अध्यापकों और छात्रों के लिए सटीक दिशा-निर्देश प्रदान करती है कि कैसे प्रेरणा शिक्षण और अधिगम में जुड़ी हुई है।

अनुसंधान पत्रों और स्टडी गाइड्स की सूची में “Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness” शामिल है, जो कि सैमन डी. रयान और एमी उप्स्टीन द्वारा लिखित है। यह अभिप्रेरणा के सिद्धांत और व्यक्ति के विकास में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है।

इन सभी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, इन्हें अध्ययन करना छात्रों और पेशेवरों के लिए लाभदायक रहेगा, जो मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। छोटी-छोटी जानकारियाँ भी इस क्षेत्र में गहराई लाने में सहायक हो सकती हैं। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम ज्ञान के स्रोतों को सही तरीके से परखें और उसी के आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं।

निष्कर्ष

अभिप्रेरणा के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों और कैसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। यदि हम इन सिद्धांतों को ठीक से समझ लें, तो हम अपने जीवन, कार्य और संबंधों को बेहतर बना सकते हैं।

“सही प्रेरणा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।”

लाखो लोगो के जीवन बदलने वाली किताबे पाने के लिए बुक नाम पर टैप कीजिए –

१) इनर इंजिनीरिंग – हिंदी (सद्गुरु)

Inner Engineering By Sadguru – English

२) जीवन के अद्भुत रहस्य – हिंदी ( गौर गोपाल दास )